国連開発計画(UNDP)と日本の民間企業が連携し、ビジネスで途上国の課題を解決する「Japan SDGs Innovation Challenge」~ 5年目から新たなフェーズに ~

SHIPのファウンディングパートナーである国連開発計画(UNDP)は、2019年からUNDP Accelerator Lab(Acc. Lab)を各国事務所に設置し、現地の政府や様々な団体と連携しながら、その国の開発課題について、現地の人々のアイデアを取り入れた新しい解決策を見い出して実証し、導入する活動を進めてきました。現在、世界89ヵ所のAcc. Labが113ヶ国で活動を進めるとともに、各国で得たノウハウをグローバルなネットワークで共有しています。

Acc. Labでは先進国の民間セクターとの連携も積極的に進めています。2020年度からは内閣府からの拠出金を原資に、日本の技術とノウハウを活用した解決策を日本企業とAcc. Labが共同で検討・実証するとともに日本企業のビジネスモデルを構築するプロジェクト「Japan SDGs Innovation Challenge」を実施してきており、その運営をSHIPが支援しています。

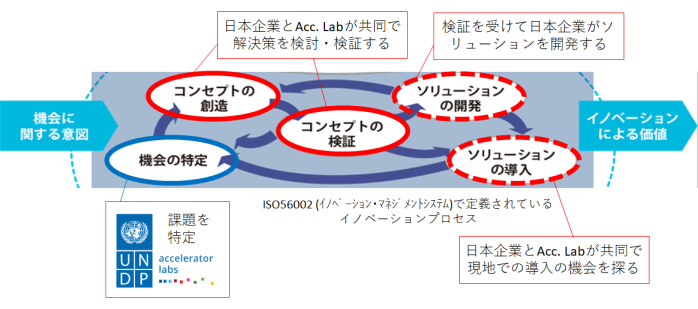

このプロジェクトの特徴は、2019年に発行されたISO 56002(イノベーション・マネジメントシステム)に定義されている“イノベーション活動のプロセス”に沿って推進していることです(下図)。当初はこのプロセスの「コンセプト(解決策)の創造」と「コンセプト(解決策)の検証」に重点を置いてきましたが、フェーズが進むにつれ、「ソリューションの開発」と「ソリューションの導入」まで踏み込み、より現地での実装に近づけています。

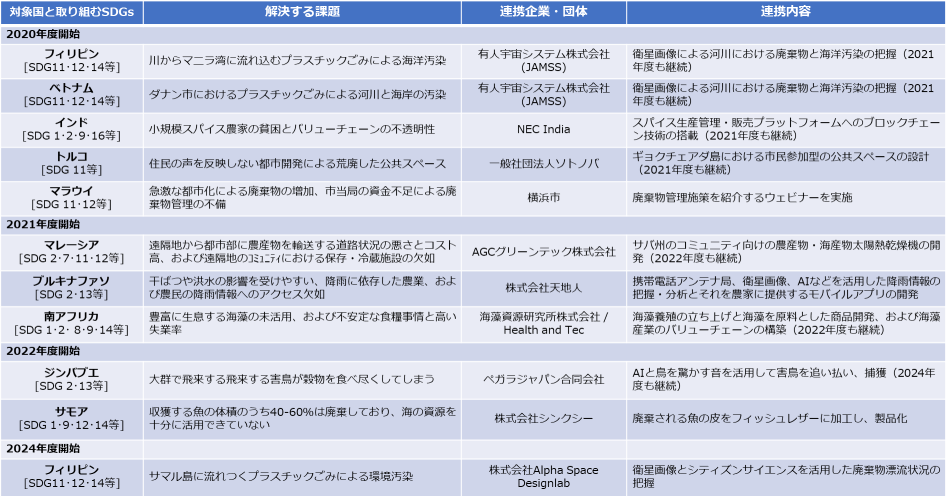

2020年7月からこれまでの5年間で、アジア、アフリカの10ヶ国でプロジェクトを実施してきました(下表)。

Japan SDGs Innovation Challengeプロジェクト一覧

2020年度の活動についてはこちら

2021年度の活動についてはこちら

2023年1月に開始されたジンバブエのプロジェクトでは、大規模な群れで農地に飛来して穀物を食べつくしてしまう“コウヨウチョウ”という害鳥の被害を削減するために、ペガラジャパン合同会社のAI技術を活かしたソリューションを開発しました。現地では、女性や子どもが缶を叩きながら農地を歩いて害鳥を追い払うことが多く、非常に時間がかかるとともに、子どもが学校に行けないことがあるという問題もあります。また、政府が農薬を撒いて害鳥を追い払う場合もありますが、農薬の人体への影響が懸念されています。

そのため、ペガラジャパンはカメラとAIで鳥の飛来を分析し、鳥が嫌がる音を鳴らしながらドローンを自動で飛ばして鳥を追い払う技術を何度も検証を重ねた上で、2年をかけて完成させました。UNDPと共同で開発したこのソリューションでは、単に害鳥を追い払うだけでなく、従来からこの鳥を網で捕獲して貴重なたんぱく源として食べていた地元の人々と連携して、鳥を捕獲し、市場で売るところまでのバリューチェーンを構築しようとしています。そして、このソリューションを現地で展開し、ビジネスにすることによって持続的にこの解決策を提供していくために、ペガラジャパンはすでに現地の若手人材を雇用し、現地での会社立ち上げを計画しています。

コウヨウチョウの飛来をAI分析している画面

大群で飛来するコウヨウチョウの様子とドローンの操作を見守るジンバブエの人々出所)ペガラジャパン

UNDPや現地関係者にソリューションのデモを行うペガラジャパンのジンバブエ社員(ベスト着用の2名)

出所)UNDP

ジンバブエプロジェクトの紹介ビデオ(5分38秒)

また、サモアでは、大量に破棄されてしまっている魚の皮を有効に活用するために、魚の皮をなめしてフィッシュレザーにし、財布等の製品を作る技術を持つ株式会社シンクシー (ブランド名:tototo)とのプロジェクトが2023年2月に始まりました。シンクシーチームがサモアを複数回訪問して、現地で手に入る魚の皮の状況を調べるとともに、魚の皮をなめす手法、それを使ってアクセサリーやバッグなどの製品を作る方法を現地の人々に伝えました。

その後、現地では、コミュニティによる生産体制を整え、サモアに来る観光客等にお土産として販売することをめざしています。

魚の皮のなめし方を現地の人々に指導するシンクシーチーム(中央)

現地の人々が作成した魚の皮を使ったアクセサリーとバッグ

出所)シンクシー

Acc. Labサモアによるオンライン記事(2023年4月27日掲載)英語のみ

NHK World「FRONTRUNNERS」でのシンクシー社の紹介番組(2025年3月19日)英語のみ ※サモアでのプロジェクトの紹介は 17’25″~19’42”

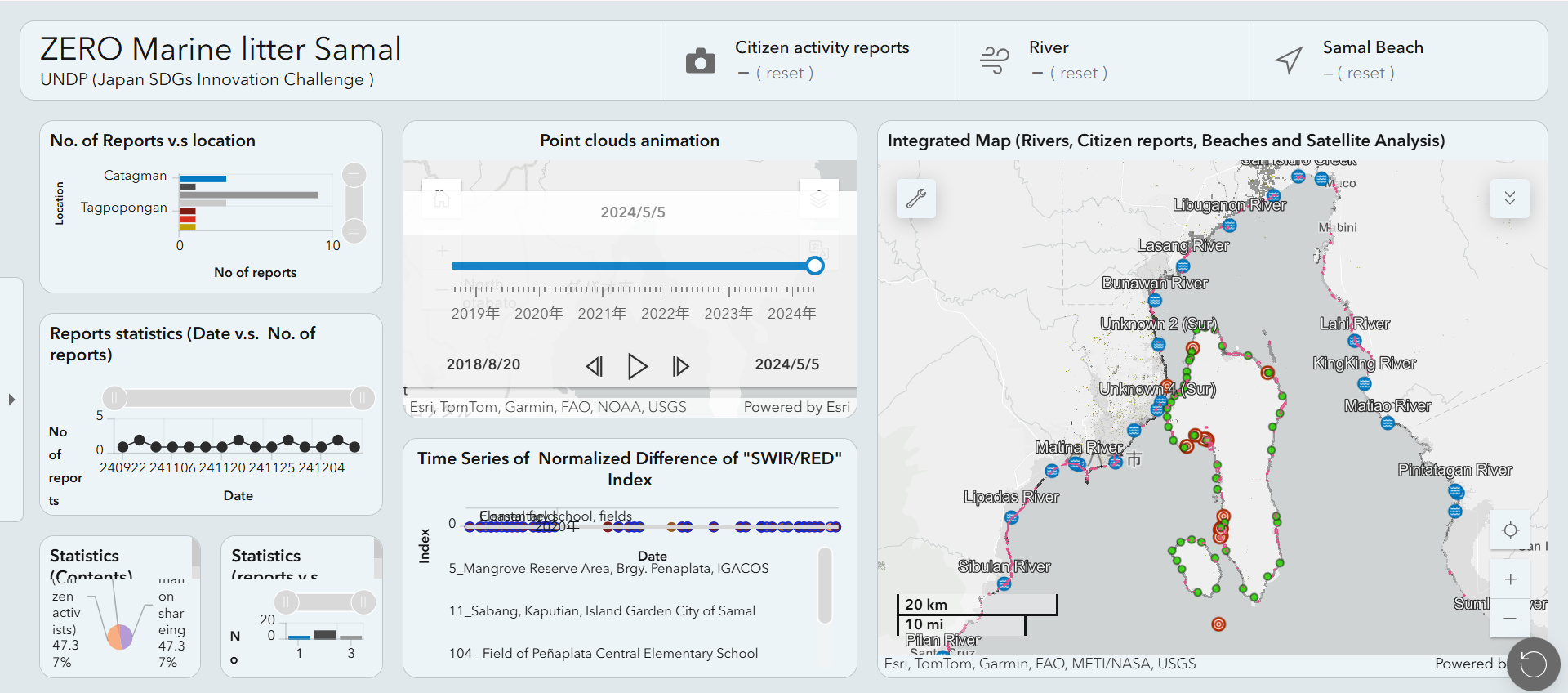

2024年8月には、2020年度から2年にわたりパシッグ川をはじめとするフィリピンのマニラ都市圏の河川で実施した「衛星画像によるプラスチックゴミ集積のホットスポット検出モデル構築」の成果を受けて、株式会社Alpha Space Desginlabがダバオ市沖のサマル島に大量に流れつくプラスチックゴミの集積地の検出と、どこから流れてくるのかを分析するモデルを構築しました。

サマル島は観光業で成り立っている島ですが、近隣の都市や河川から大量に流れつくプラスチックゴミによる海洋汚染、そして観光への影響に頭を悩ましていました。プラスチックゴミ集積の分析結果はオンラインのダッシュボードでいつでも確認するができ、現地自治体の政策担当者の政策立案に活用されます。

このソリューションは、プラスチックゴミの検出だけでなく、水の濁りや藻の繁殖、サンゴ礁の破壊なども検出できるため、今後、環境保護分野でのさらなる活用が期待されています。

サマル島周辺のプラスチックゴミ集積の分析結果を見ることができるダッシュボード

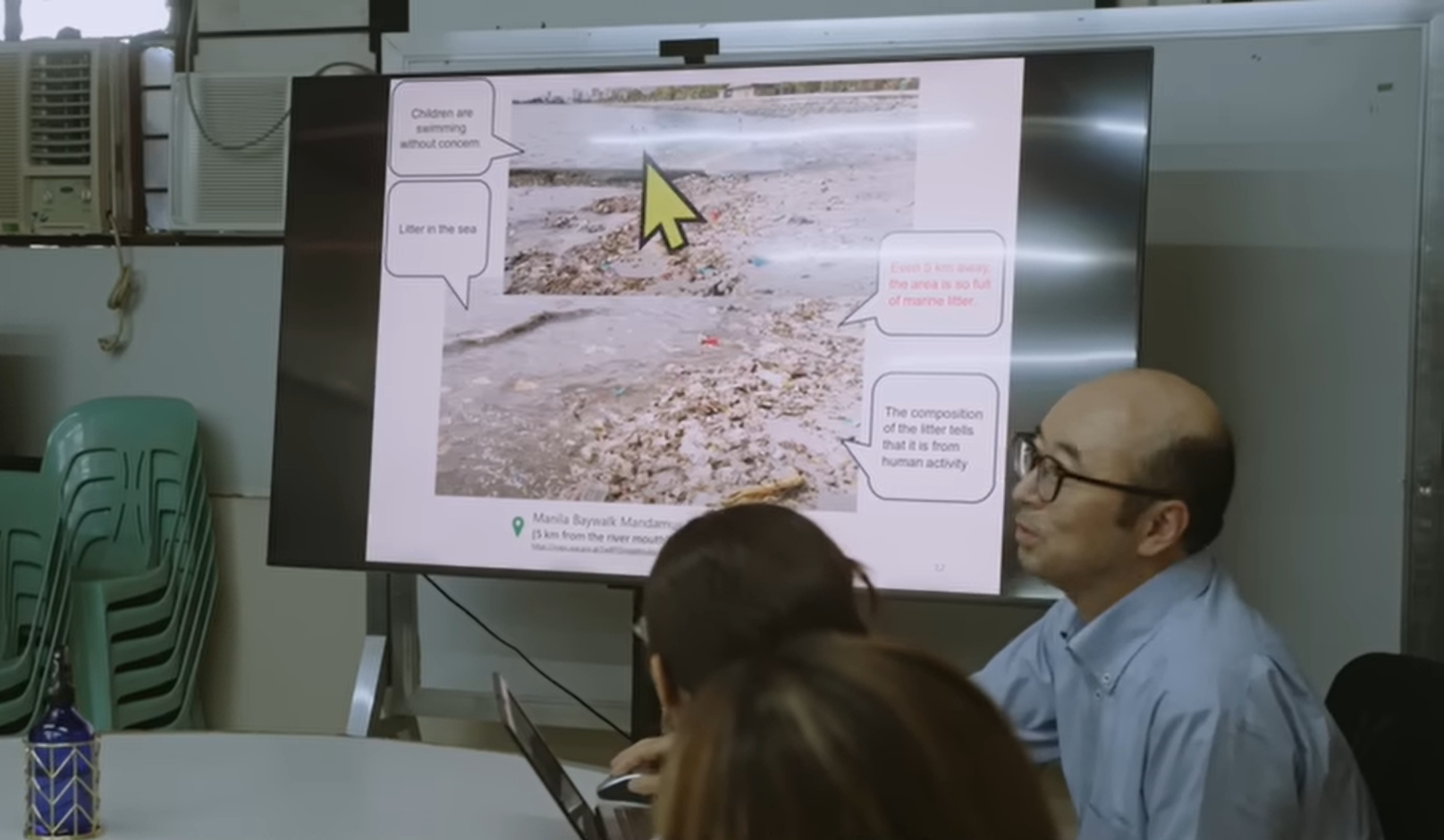

地元自治体関係者にゴミ集積の分析結果を説明するAlpha Space Designlabの伊藤氏

出所)Alpha Space Designlab

フィリピンでのプロジェクトの紹介動画(3分27秒)

Acc. Labフィリピンによるオンライン記事(2025年6月25日掲載)英語のみ

このように2020年から実施してきたJapan SDGs Innovation Challengeですが、5年目からは新たなフェーズに入っており、これまでに実施してきたプロジェクトから生まれたソリューションとノウハウを他の多くのAcc. Labと共有し、他国に拡げる活動を始めています。

具体的には、2024年6月から9月にかけてケニア、ブータン、ジンバブエ、フィリピンで開催されたAcc. Labメンバーが世界各国から集まる数日間のR&Dワークショップで、これまでのプロジェクトに参加した日本企業5社に自社の技術・ノウハウやプロジェクト成果を発表して頂くとともに、実際に各国の担当者と話をして他国での展開のきっかけを探って頂きました。

ブータンのワークショップでジンバブエでの経験などについて話をするペガラジャパンの市原氏

ジンバブエでのワークショップでブルキナファソでの経験などについて話をする天地人の浦部氏

その結果を受けて、2025年秋から始まっている2025年度のプロジェクトでは、過去のプロジェクトから生まれたソリューションを他の国々で展開することが計画されています。

開発途上国の課題を解決するソリューションを現地の人々とともに創り出し、それを持続的に提供できるよう日本企業がビジネスにしていくには時間がかかりますが、Japan SDGs Innovation Challengeは、着実にそこに向けた歩みを進めています。

UNDP Accelerator Labsの「Japan SDGs Innovation Challenge」ページはこちら(英語)

この記事を共有する